- Inauguró el 5º Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad con la participación de José Gasca Zamora, Armando Sánchez Vargas y Pedro Abramo

Estamos obligados a trabajar en restaurar la ciudad como ecosistema, mitigar sus efectos negativos y valernos de las mejores herramientas científicas y humanísticas para planificar con miras a que las dimensiones del desarrollo sostenible sean una verdadera hoja de ruta, consideró el coordinador de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leyva.

Al inaugurar el 5º Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad. Debates contemporáneos, interdisciplina y prospectiva territorial, mencionó que esta actividad se ha propuesto ser un espacio para exponer discusiones junto con los escenarios tendenciales, posibles, deseables y probables de los territorios urbanos.

En la actividad organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) y el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), aseveró:

El próximo año se cumplirá el décimo aniversario de la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos, de la cual derivó la Nueva Agenda Urbana. Según esta, la asequibilidad de la vivienda se encuentra en niveles críticos con un estimado de hasta tres mil millones de personas en el mundo con dificultades para costear una vivienda.

Además, prosiguió, se calcula que mil 120 millones habitan barrios marginales o asentamientos informales sin servicios básicos.

A nivel mundial, el promedio de los ingresos de las familias destinados a la vivienda es de una tercera parte. Sin embargo, en África subsahariana, por ejemplo, alcanza 43 por ciento, frente a 21 por ciento de Europa y América del Norte. En América Latina, los hogares destinan 30 por ciento a ese rubro.

En el auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán del IIEc recordó que a partir de 2021 este Congreso convoca a especialistas de distintas disciplinas para dialogar sobre los problemas en torno a los fenómenos urbanos y las propuestas para su atención.

Al hacer uso de la palabra, el director del PUEC, José Gasca Zamora, afirmó que las metrópolis del siglo XXI se encuentran en el epicentro de las transformaciones contemporáneas, económicas, tecnológicas, ambientales y culturales que desafían las formas tradicionales de gobernanza, de planeación y, sobre todo, la convención de lo urbano.

Las reestructuraciones productivas y laborales, los efectos acumulados de la crisis climática, las nuevas formas de movilidad y digitalización de trabajo y de consumo, así como las tensiones derivadas de la financiarización del suelo y la asequibilidad de la vivienda, están configurando la vida urbana, añadió.

Estas transformaciones nos obligan a repensar los marcos teóricos, metodológicos e institucionales con los que analizamos, planificamos y gestionamos el territorio. El tema de este año nos invita a ir más allá de los límites disciplinares y metodológicos que muchas veces fragmentan la comprensión del fenómeno urbano. “La ciudad, entendida como un sistema de sistemas, exige hoy enfoques integrales capaces de articular lo económico y lo ambiental, lo espacial y lo social, lo material y lo simbólico”.

Desde esta perspectiva, explicó, se busca fomentar un diálogo plural y constructivo entre las ciencias sociales y las humanidades, integrando las perspectivas del urbanismo, economía, sociología, geografía, arquitectura y otras disciplinas afines. El conocimiento sobre la ciudad es resultado de un proceso colectivo e interdisciplinario donde la diversidad de enfoques enriquece la comprensión de los fenómenos urbanos y abre rutas para su transformación.

Este año, refirió Gasca Zamora, postularon 270 resúmenes de ponencias y se congregó a participantes de países como México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Portugal e Israel.

En tanto, el director del IIEc, Armando Sánchez Vargas, opinó que los estudios en la materia son relevantes, pues el crecimiento urbano está generando nuevos problemas y la Ciudad de México es ejemplo de ello.

Es necesario trabajar en estudios y análisis que ofrezcan insumos para el desarrollo de políticas públicas a nivel urbano y también para las áreas conurbadas, dijo.

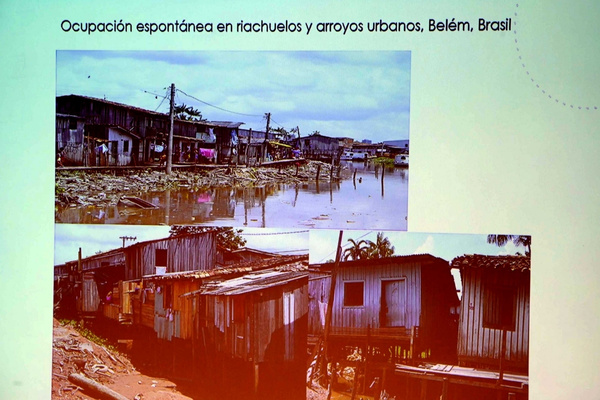

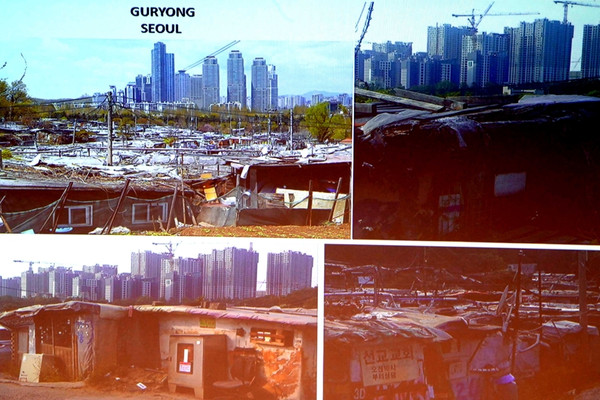

En la conferencia magistral, La nueva informalidad urbana y los retos contemporáneos de la política urbana en América Latina, Pedro Abramo, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, precisó que la informalidad urbana es parte del modelo y de la forma de producción de las ciudades latinoamericanas.

A partir de la década de los 90 ha surgido un nuevo modelo de informalidad urbana con la consolidación de asentamientos con uso intensivo del suelo que produce verticalización y densificación informal.

Al respecto detalló que barrios populares, favelas y villas con mínimo 20 años, requieren una dinámica de consolidación en altura y esta es la nueva morfología de los asentamientos.

De igual manera, hay modificaciones importantes en la población: en la región se acabó la transición y los bonos demográficos, y eso produce cambios en términos de la composición sociodemográfica y económica, en particular en los asentamientos populares informales, entre ellos la entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo.

Ante la situación de profunda desigualdad en estos sitios, el paradigma de la reforma urbana debe ser sustituido por uno de reconstrucción; es necesario repensar en cómo intervenir esos espacios, con mayor equidad, con un nuevo pacto urbano mediante el cual se reconstruyan con criterios de equidad, justicia espacial y de reducción profunda de la violencia, concluyó.